腥苗:如果有得揀,我想被咁樣牧養

約半個月前,港九培靈研經會圓滿結束。筆者身為大學生,兩年前感歎培靈會缺乏年輕人參與,故組織「培靈會小隊」,打算招贅大學團契好友一同赴會,免得錯過此等屬靈筵席。兩年過去,小隊增長至差不多30人。成員在聚會前期待信息,臨聚會時相約赴會,聚會結束後討論所得及共聚晚餐。除了上帝恩手帶領,到底小隊有甚麼魅力能夠吸引大家參加?這些美好畫面,為何在堂會中就難以見到?身為「掹車邊」的年輕一代,筆者有感地分享對於青少年牧養的觀察。

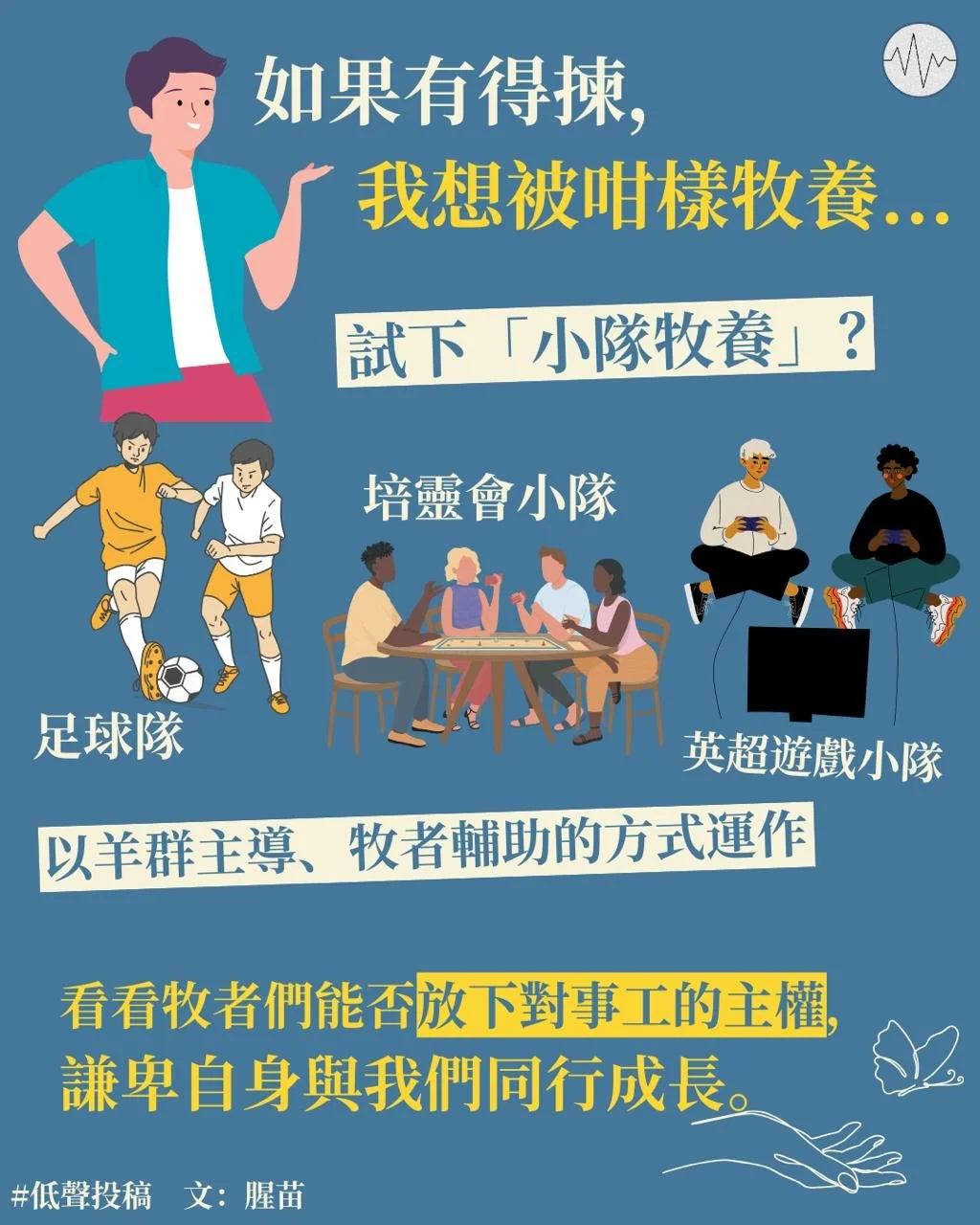

▍不如試吓「小隊牧養」?

同質性(Homogenity)是牧養的重要考量。傳統教會以年齡劃分,產生分齡團契,分擔成長階段所歷共同問題。大學團契以學科劃分,組成學科細胞小組,共吐學科苦水。但筆者身處的教會和大學,便面對教會團契和大學細胞小組「摺埋」的情況,可見在教會會眾移民潮和大學生社交「Threads化」的趨勢下(search個tag便大把苦水,何必實體見面),羊群需要或有所改變。

分享一下筆者所處大學團契的狀況:與其採用傳統牧養手法,筆者和一眾同學取而代之發起了不少「小隊」,當中包括足球隊、FPL(英超遊戲)小隊、Pokemon小隊、排球少年小隊、做Gym小隊,以及上文提及的培靈會小隊。可見同質性已經由自身特質,轉為興趣及技能。

「小隊牧養」有其好處:既然自願參加,那麼參加的都一定是對小隊本身有興趣。例如足球隊及遊戲等興趣小隊,不懂亦不感興趣的自然不會加入。以致如培靈會等「認真」小隊,小隊成員都是對聚會本身有興趣,自然會引起不少討論及反思。以往我們年輕人會半推半就地「被」赴會,自然會出現在聚會中魂遊象外的情況。也許這種小隊模式不及整個團契參與人多,但牧養這回事,從來是重質不重量。

不必擔心興趣小隊與信仰背道而馳,引誘年輕人偏離信仰。筆者認為,只要在其中加插信仰元素,也能帶來信仰成長。以團契足球隊為例,我們在練習和比賽前後皆設有信仰分享,在球場上亦控制火氣,學習用謙卑、溫柔、忍耐踢波。有一球員令筆者大為感動,他是未信者,在起初接觸信仰時,認為「信仰呢家嘢係俾弱者信嘅」,到現在他願意主動帶領祈禱,並說道:「雖然我未真係相信,但我覺得呢度同其他地方好唔同,請保持住呢份唔同。多謝你哋。」

▍ 不如我哋做返搞手?

與其由同工籌劃,團契小隊由同學自發及組織,同工只在二線觀察小隊發展,再靜候介入機會。如此方法,除了能令同學運用人際優勢組織活動外,也令我們的自由和創意不受限制。此等由羊群主導、牧者輔助的由下而上(bottom-up)運作模式,比起傳統由牧者構思、籌劃及落手的由上而下(top-up)模式,在青年渴望自主的新時代下或更顯成效。

▍ 親愛嘅牧者們:我想同你哋講…

以上分享只是筆者的淺見,當中成效亦受團契大小、組員「質地」、人力物力等因素限制。但就讓它成為一個引例,與其是「教導」牧者們如何牧會,不如說是一場「有嗰句講嗰句」的真誠交流。就看看牧者們是否有這個胸襟,拋開「世俗二分」的堅持,勇敢採用年輕人所好為手法,亦放下對事工的主權,寧願賦權予年輕一代,謙卑自身與我們同行成長。