小社工:不可含怒到日落……寫給總想「做個好人」的你

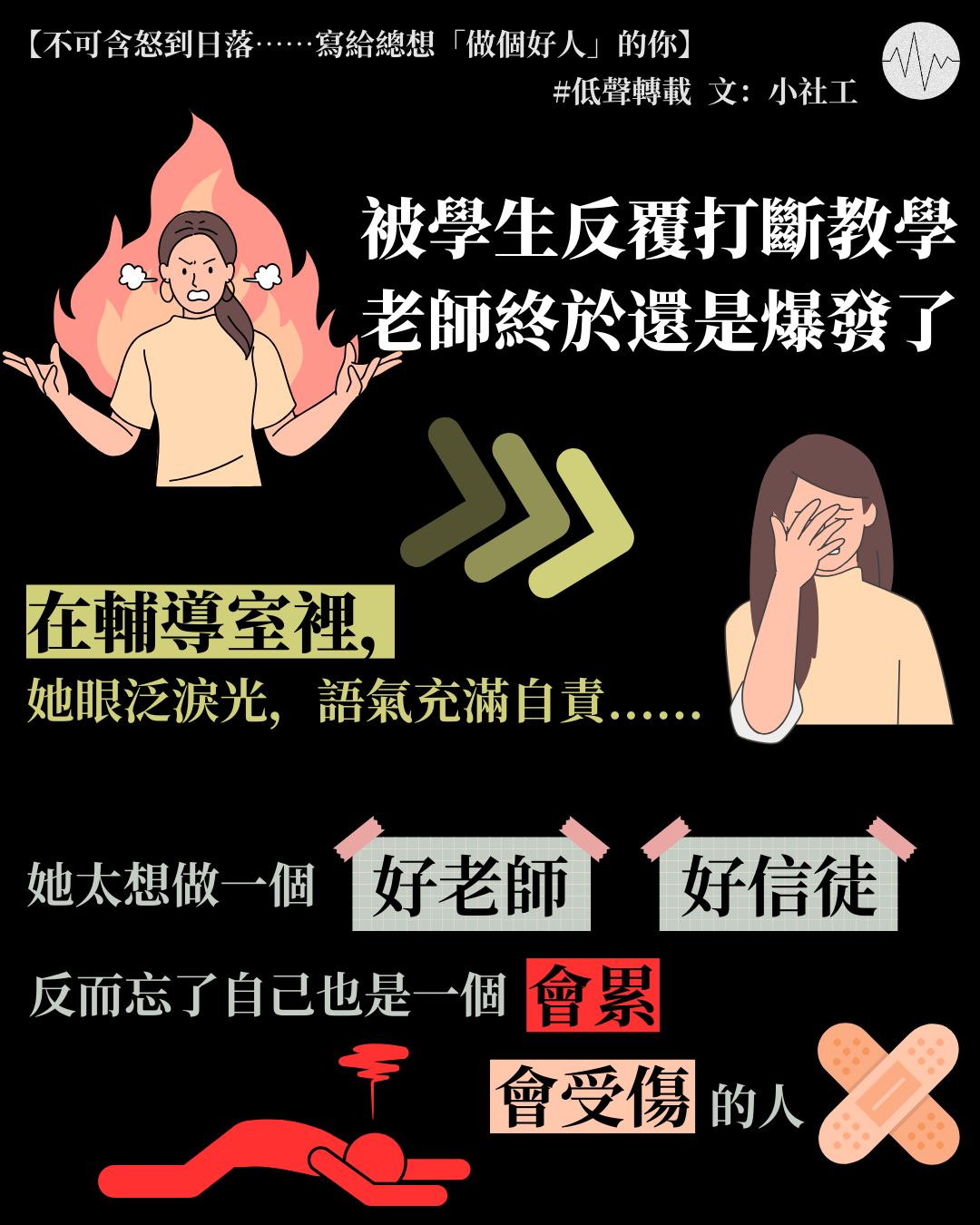

那是一位多年來一直在學校默默耕耘的老師。她是一位基督徒,常常以信仰自勉,希望成為學生的榜樣,也盡量以溫柔和忍耐來對待人。但那天,在輔導室裡,她眼泛淚光,語氣充滿自責。

「我真的很後悔那天的發脾氣……那一刻我真的忍不住,但作為一個信主的人,我不應該那樣。」

老師說的是在一堂普通的課中,一名學生反覆地打斷她的教學,雖然她已一邊忍耐一邊壓抑,但終於還是爆發了,在課堂中怒罵了該學生一頓。可是當她靜下來的時候,卻不單是責怪學生在上堂時的破壞,同步地亦責怪自己:「我應該學習寬容,我應該溫柔以待……可是我沒有做到。」

社工沒有說甚麼,只是靜靜地聽著,當然社工的心裡也很不是滋味。因為這不是一場「誰對誰錯」的事情,而是一位很努力的老師,正在為自己情緒失控而責備自己。她太想做一個「好老師」、「好信徒」,反而忘了自己也是一個會累、會受傷的人。

社工後來輕輕地說:「你知道嗎?《以弗所書》4章26節 說:『生氣卻不要犯罪;不可含怒到日落。』它不是說你不可以生氣,而是提醒我們不要讓怒氣主導我們的關係和選擇,而且距離日落尚有一段時間,妳仍然可以好好的生氣一會,不過當日落,妳便要平復過來了!」

情緒本身並不邪惡。耶穌在聖殿裡也曾發怒,那是因為衪看見了不義與褻瀆;憤怒,本身可以是一種正義的回應。真正的關鍵,不在於「你有沒有發怒」,而是「你如何處理這份怒氣」。

最後社工告訴老師:「妳有情緒,是因為妳在意這份工作;妳會內疚,是因為妳看重與學生的關係。這一切都是真實的,也值得被理解與原諒。」

反思:在助人工作裡,我們常常提醒別人要接納自己,可當我們自己跌入情緒時,又是否願意同樣以恩典看待自己?信仰不是要我們裝作沒有情緒,而是教我們:即使在軟弱中,仍能選擇和好;即使在怒氣裡,也不失去愛人的能力。

(原載於作者Facebook,故事內容經過改寫處理,沒有涉及實際個案)