香港作家謝傲霜移台數年「覺得自己係永恆嘅外國人」

「我覺得自己係永恆嘅外國人。」帶著兒子移民去台北生活的香港作家謝傲霜說,自己在台北像是少數族裔、外國人,「就算想融入都融入唔到」,但同時又只能以旅客的身份返香港。不過,台灣的「實驗小學」比香港更完善、當地工種也較多元,她也期望兒子以及某些在外地長大的香港孩子,可以開展自己的網絡,日後帶著更廣闊的見識歸回香港。

▍ 覺得自己係「永恆嘅外國人」

謝傲霜說,移民幾年,跟當初過來台灣的感受「係有唔同,點都(同香港)脫咗節」。即使會上網看新聞、跟香港的朋友保持聯絡,但累積的生活經驗已經不一樣。但是,香港人在台北是「少數族裔」,就算企圖融入社區都感困難,例如無法理解別人的笑話、新聞的脈絡背景。

她明白,沒有別人在台灣多年的生活經驗,要融入並非易事,感到困難是正常。她覺得自己是外國人:回香港只能用旅客身份,又無法融入台灣,曾令她惶惑,但現在謝傲霜覺得「都係一種獨特性」,「香港以前係家,如今係家鄉」。

但有些事情,如果不是來到台灣,又遇不上。謝傲霜現職出版社「希望學」總編輯,曾訪問跟她一樣帶著兒女移民的家長,寫成《異鄉港孩》一書;又曾找香港畫家為作家西西的詩作〈可不可以說〉、〈愛說話的貓〉畫成繪本,而西西生前寫的書,正好又有不少在台灣出版。

▍ 台灣容許「實驗小學」探索另類教育

兒子還在香港時,就讀屋邨幼稚園,來到台北入讀一間精英名校幼稚園,謝傲霜說,不清楚是屋邨跟精英的分別,還是港台的分別,學校對小朋友身體的微管理更多。

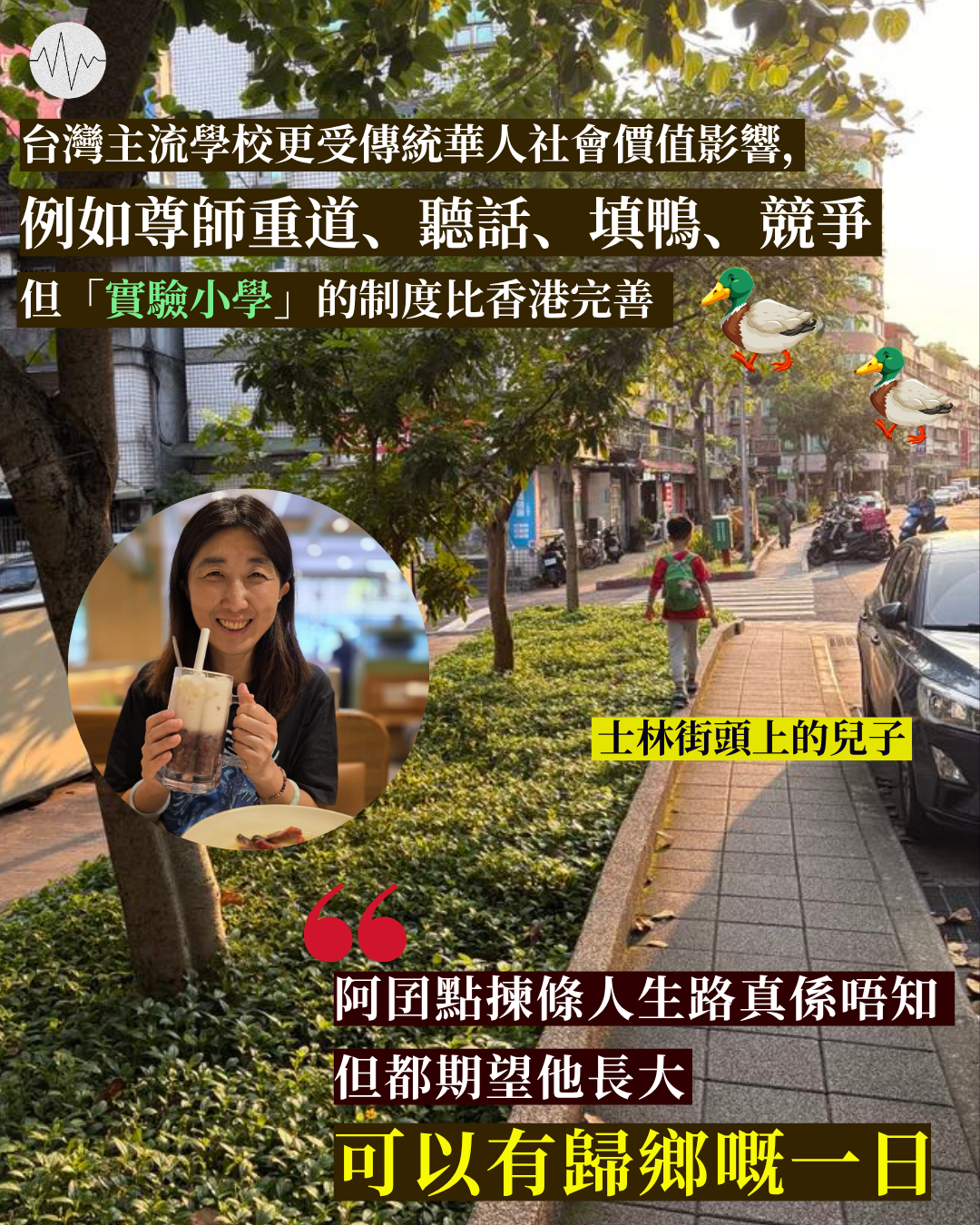

她認為,台灣的主流學校也更受傳統華人社會的價值影響,例如要尊師重道、聽話、填鴨、競爭等。她有些擔任管理層的朋友,同樣覺得台灣學子比較聽話,他們即使心裡不同意也未必會出聲。或許受日本殖民影響,她覺得台灣人說話也比較隱晦有禮。相對而言,謝傲霜認為受英國殖民遺留的西方教育影響的香港,包容更強,也更直來直往。

「每個地方都有好,有唔好。」她指出,兒子升讀的「實驗小學」,背後的制度比香港完善,既有主流學校掛單,提供體檢、疫苗、牙科保健,甚至能使用體育設施,同時又保有自主權,試驗不同的教學方法,比如森林體驗。

而且,相對香港,台灣的工種較多元,興趣範疇較闊,藍領、白領的人工差異不算太大,孩子較容易選擇自己鍾意做的事。「世界好大,阿囝點揀條人生路真係唔知。」謝傲霜指,香港本是移民城市,而她跟部份家長也期望,長大的孩子可以有歸鄉的一天,將他鄉所得回饋香港。

▍ 希望孩子不需要太迎合社會期待

謝傲霜信仰基督,希望基督教的某些教導可以讓兒子「走少啲冤枉路」,例如寬恕、神愛他,所以要愛自己,不需要太迎合社會的期待。

但她認為信仰始終需要自己經驗,無須刻意令孩子信教,「係好自然嘅(事)」。即使是她,現在也有不少疑惑,覺得自己「唔係一個好好嘅基督徒」,但正如她教會的一位牧師所說,「『撠』住咪由得佢『撠』吓囉。」

文:Jon