基層願景等團體回應施政報告 街坊盼關注精神健康需要、經濟支援

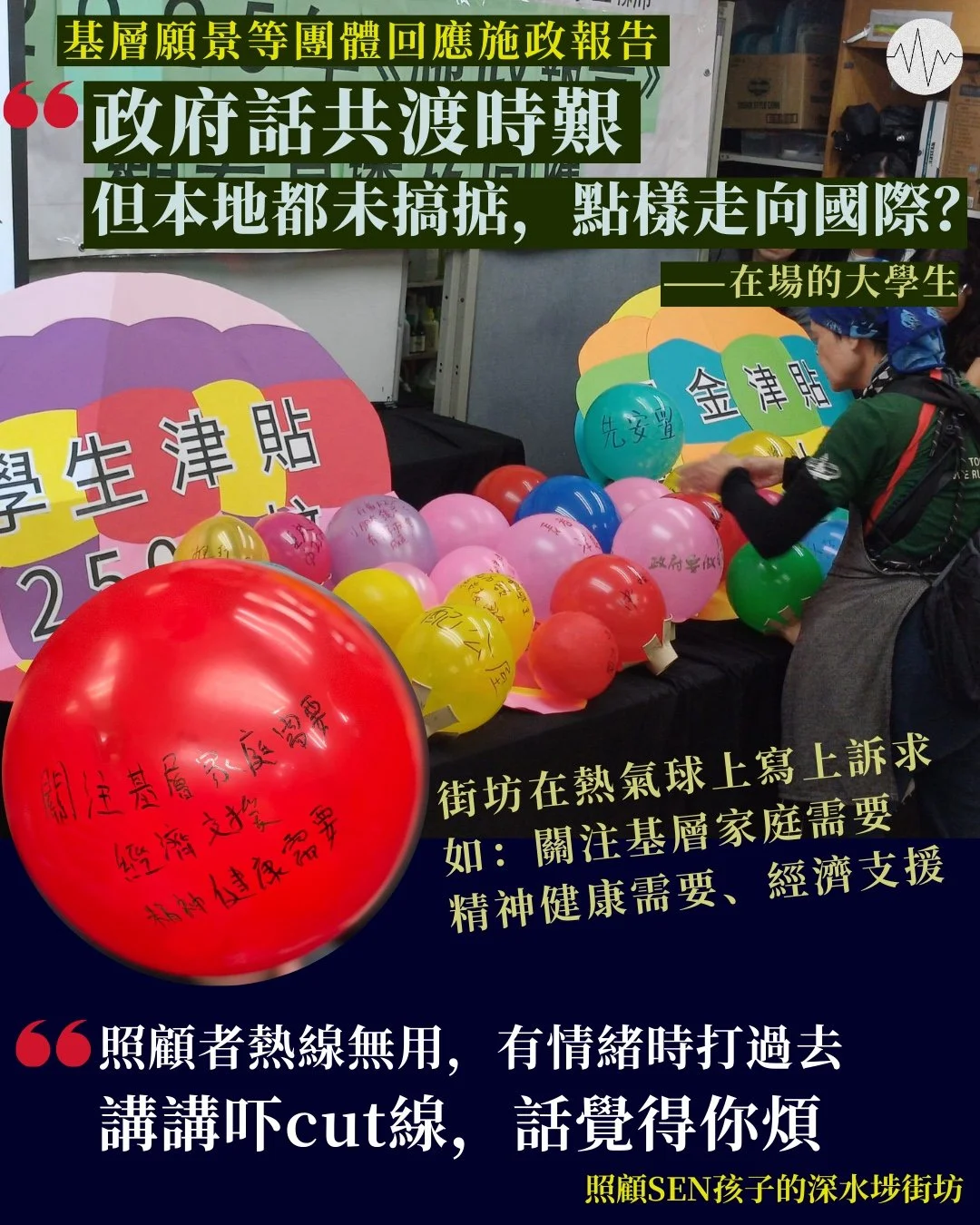

今日政府發佈《施政報告》,除了推展「北部都會區」、「低空經濟」、「青年內地交流」,增強內地與香港救護車、貸款系統的「互通」,將精神健康的三層應急機制擴展到小學,還有加強醫療服務、研發AI用在病理分析、重建馬頭圍村與西環村等與醫療、房屋相關的政策。團體「基層願景」邀請街坊聚頭,表達對政府的訴求,以及對今期《施政報告》的回應,他們將訴求寫在「熱氣球」上,希望不要像「被取消的$2500學生津貼」一樣,「升唔起」。

▍ 大學生:「本地學校都未做好,交流又有咩用?」

在場有大學生反問,如果本地學校的教育都未做好,去內地或海外交流又有甚麼用?他指「學生對於尋找未來方向無concept」,即使去了交流,也未必能沉澱對自己的意義。另一位大學生也質疑,「政府話共渡時艱,但本地都未搞掂,點樣走向國際?」

「關注學童自殺學生聯席」發言人說,樂見政府擴展精神健康的應急機制至小學,但同時希望新建醫院的精神病房可以有更細心的照顧,不要令精神病人入住後反而更難復康。他們建議全面收集青年意見及增強公民參與,並成立防止青年自殺委員會,全面收集並公開青年及兒童自殺數據,並進行個案研究,探求對策。

▍ 深水埗街坊:「照顧者熱線cut我線」

有照顧SEN孩子的深水埗街坊說,支援照顧者情緒的「照顧者熱線」無用。「講講吓cut線,話覺得你煩」,這令她更想爆煲,覺得倒不如不打去求助。「照顧照顧者平台」的發言人羅家輝說,香港有105萬照顧者需要照顧多於一人,有護老、護幼或是護殘。

目前照顧者津貼的申請條件很困難,只要有申請綜援就不符合資格,因為政府說是「雙重福利」,但關注家居照顧服務大聯盟的發言人指,基層如果是照顧者,會有額外負擔,兩者不應構成衝突。羅家輝希望獲津貼的「照顧者」定義可以由護老、護殘,擴展至包括「護幼」。他們又建議設立照顧者醫療券,可用於中醫、心理學家、私營門診等服務。

而香港失明人協進會今日發出的新聞稿上,表示《施政報告》隻字不提殘疾人士就業、護殘者的支援,「對政府的忽視、不聞不問感到憤怒」。

至於輸入外勞,「基層願景」的發言人說,不一定是壞事,但如果多人失業,仍然輸入外勞,就難免令難揾工的本地街坊更加「今日唔知聽日事」。她指出,外勞早至1996年就有,主要是院舍照顧、建築業等。根據政府統計處數字,去年建造、零售、餐飲業的失業數字都上升。

文:Jon