黃樂祈:《哈該書》:神最看重的,是否我們為祂做些甚麼?

「先知哈該一直都勸誡百姓要重建聖殿,不過現在先知告誡百姓要以純粹的動機建造聖殿,以免當他們看見聖殿完工後呈現的華麗景象就以為自己已完成了一切的功夫。因為上帝真正要求的是其他東西。」 —— 加爾文(John Calvin)

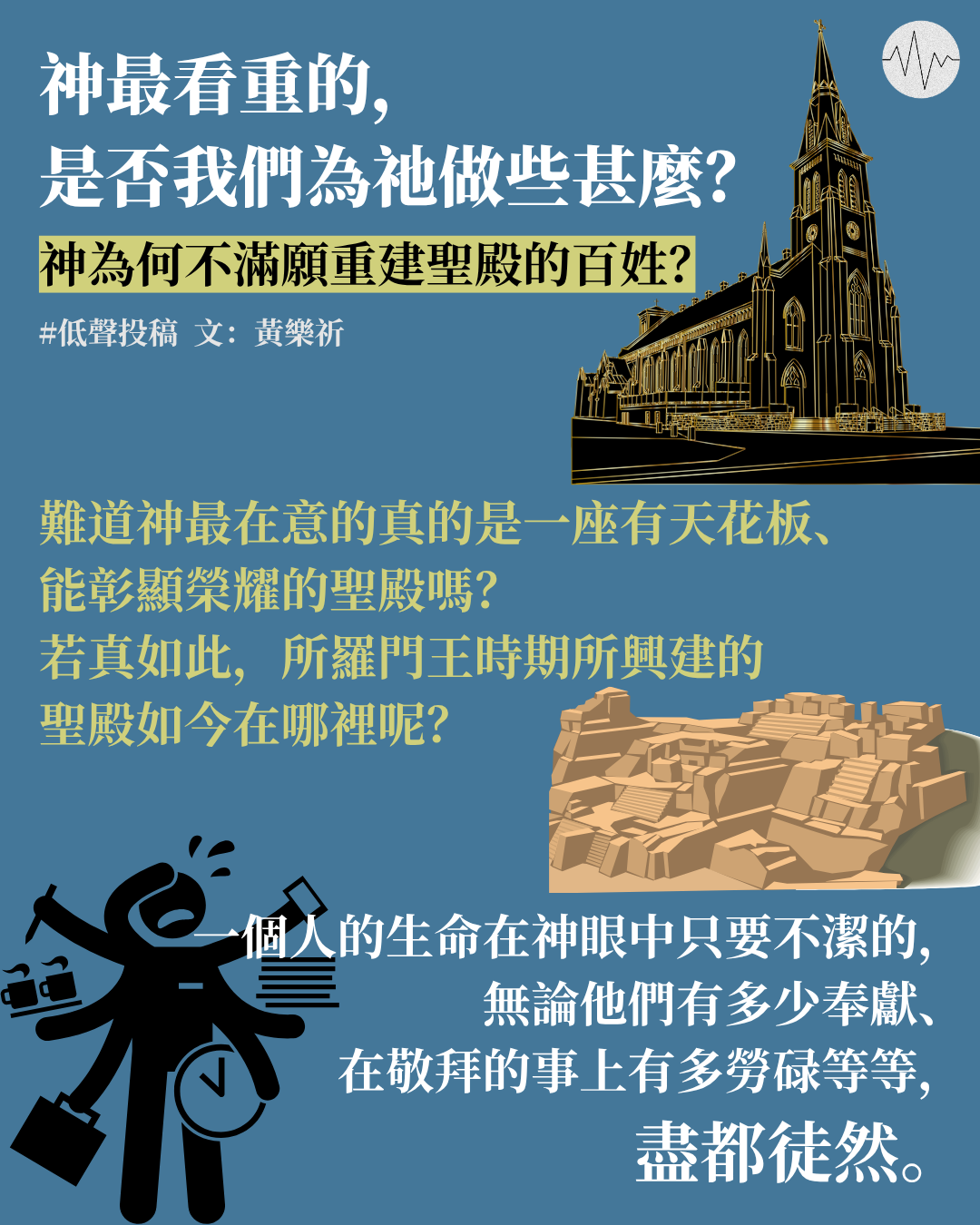

《哈該書》給予不少人的第一印象,乃關乎被擄歸回的以色列人被神命令要重建聖殿。倘若你在上教會有一段日子,可能對其中的「金句」略有所聞:「萬軍之耶和華如此說,這百姓說,建造耶和華殿的時候還沒有到。…… 這殿荒涼,你們自己還住天花板的房屋嗎?」(一2、4)所以說,神的心之所繫者,豈不就是自己的聖殿工程嗎?但是,當群眾願意聆聽神的指責,開始預備重新開工的時候(一12-15),神突然宣告了一段似乎與聖殿重建不太相關,亦叫我們陌生的說話:

「萬軍之耶和華如此說,你要向祭司請教律法,說:『看哪,若有人用衣服的邊兜聖肉,這衣服的邊接觸了餅,或湯,或酒,或油,或別的食物,這些是否成為聖呢?』」祭司回答說:『不。』哈該又說:『若有人因摸屍體染了不潔淨,然後接觸任何東西,這東西就變為不潔淨嗎?』祭司回答說:『必不潔淨。』於是哈該說:『耶和華說,在我面前這民如此,這國也是如此;他們手裏的各樣工作都是如此;他們在那裏所獻的都不潔淨。』」(二11-14)

到底神為何對已經有所回應、甘心重建聖殿的百姓不滿?祂在這裡想表達的到底是甚麼?

或者,我們再細心一想:難道神最在意的真的是一座有天花板、能彰顯榮耀的聖殿嗎?若真如此,所羅門王時期所興建的聖殿如今在哪裡呢?可見,百姓固然需要重建聖殿,但他們必須先弄清楚神的心意:祂在意的不是一座宗教建築能否再現人前。這正是昔日以色列人的問題所在。當猶大南國尚在,子民滿以為聖殿的存在就等同神的同在與保護,卻忘記了祂誠然不受任何建築和宗教想像所困住。正如神曾說:「倘若你們和你們的子孫轉去不跟從我,…… 我就必從我面前捨棄那為我名所分別為聖的殿。」(參王上九6-7)因此,當重回耶路撒冷的百姓要重建聖殿之際,他們需要從歷史中汲取教訓,切實悔改。

這就是先知被命令向祭司請教兩條關於律法的問題之原委。祭司提供了兩個答案,一是聖物觸及的東西不會因而分別為聖,二是凡被不潔之人觸摸過的東西都會變成不潔。雖然不同學者就這班百姓在甚麼事上被玷污各有闡釋,不過循這條脈絡,我們至少可以知道:一個人的生命在神眼中只要不潔的,無論他們有多少奉獻、在敬拜的事上有多勞碌等等,盡都徒然。 這班百姓的心也許已對參與重建聖殿的工作有所開放,但他們的生命並未為神的工作做好準備的。 一旦他們的生命未被「重建」,他們重建聖殿的心意與行動哪怕再誠懇都毫無意義。

這樣看來,《哈該書》就不是古老故事而已。近期,縱觀香港本土或海外香港人教會面對的實際困難,雖然不盡相同,但大家似乎都體會到需要在一個時代的新階段著手於新的工作。可是,要是我們洞察到神最看重的非我們為祂做些甚麼,或者正是時機調整素來強調「我們要為神做些事」的教會文化,把焦點調至我們的生命質素上。反之,我們決不能再誤會以「耶穌基督」之名做事就自然會蒙神喜悅。畢竟,對教會群體而言,今日難道不就是天不降甘露,地也不出土產的日子嗎(一10)?願我們都聆聽神的話:「你們要省察自己的行為。」(一5)而這裡所指的行為,斷不只是宗教的工程而已。