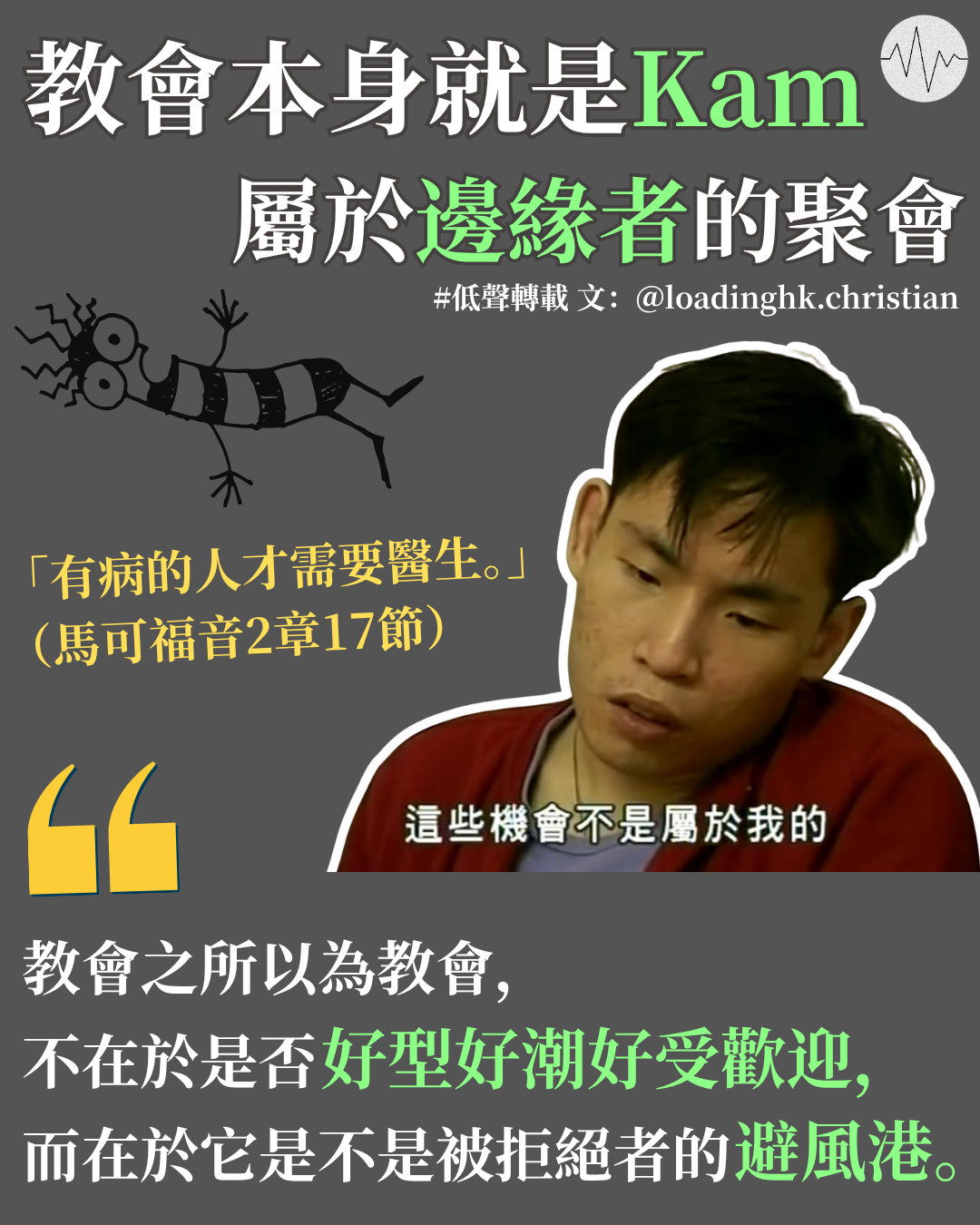

loadinghk.christian:教會本身就是Kam 屬於邊緣者的聚會

在當代社會,形象與品味往往成為衡量群體價值的標準。教會就經常被貼上「Kam」的標籤:行為尷尬、言語古怪、審美落伍、唱歌走音、話題保守,甚至被批評為虛偽、偽善。於是,「教會好Kam」成為社交媒體上的流行話題,帶著一種揶揄的意味。然而,教會之所以Kam,除咗因為入面的好奇怪、令人尷尬,更多是因為它原本就是為了一班KamL而設。

▍邊緣者的聚會

教會從來不是高尚者的俱樂部。相反,教會乃是一群自知軟弱、破碎、無助、被排拒於主流之外的人所聚集的群體。正如耶穌所言:「有病的人才需要醫生。」(馬可福音2章17節)他並未選擇與當權者同流,反而主動走進污穢、被厭棄的社會邊緣,與稅吏、妓女、痲瘋病人同席而坐。這些「邊緣者」本就不被社會規則所接納,他們為了生存,無力遵守主流社會的禮儀與標準,在行為舉止上,自然顯得「不合群」、「格格不入」。教會的本質正是為這群邊緣者而設。因此當一個群體以接納「KamL」為其使命,「Kam」反而是它成功的象徵。

▍十架的羞恥,救恩的尷尬

「Kam」的核心是與主流審美、價值的錯位與張力。從這角度看,十字架本身就是最「Kam」的象徵:那個羞辱的刑具,被公開示眾,目的就是讓旁觀者感到羞恥;那個傳說的基督,許多人原以為會以威風凜凜、榮耀的姿態出現,號令天下顛覆羅馬帝國的統治;然而,祂的言行卻令人困惑,讓宗教權威和政治領袖感到不安,甚至連祂的家人和門徒也覺得尷尬。基督最終選擇了那種看似失敗、格格不入、最令人難堪的方式完成救恩。正因如此,我們所傳被釘十字架的基督,對猶太人是絆腳石,在外邦人看來是愚拙。

▍靈性空洞的品牌

當教會開始以「包裝」取代「見證」,以「吸睛」取代「誠實」,福音就會被稀釋成一種迎合潮流的商品。將基督徒塑造成一樣可以好型、好潮、光鮮亮麗的模樣時,反而失去了教會原初的身份認同,就會變成一個漂漂亮亮但靈性空洞的品牌。而昔日那群因破碎而尋求安慰的社會邊緣者,將再次被拒諸門外。教會之所以為教會,並不在於其是否好型好潮好受歡迎,而在於它是否仍然成為那些被拒絕者的避風港。

▍在世的張力

然而,教會不應浪漫化這種尷尬,更不是以Kam為榮。教會活在一種張力裡,即本質上不受世界歡迎,卻又必須向世界敞開。因此,教會不以世俗的成功、美感和體面為指標,靠扮「受歡迎」去吸引人,只能回歸基本,以信仰的價值:愛與真誠觸碰人的生命,活出一種反主流卻動人的見證。

(原載於作者IG @loadinghk.christian。筆者按:文章經AI潤色。)