Andrew:被困的喜鵲與黃蜂:心靈的玻璃與榮格的陰影

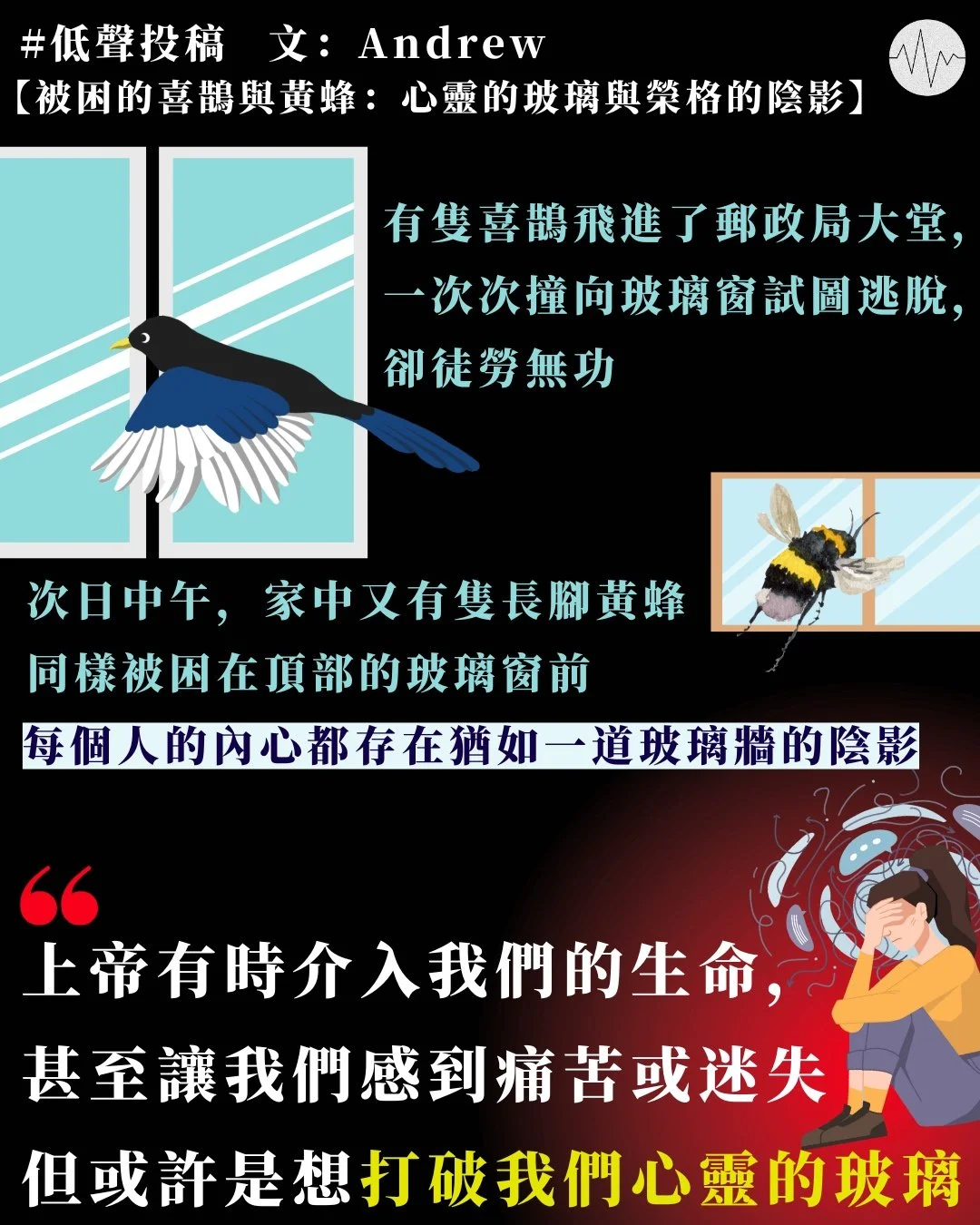

幾日前,我途經中環郵政局,從一樓天橋步入大堂,迎面赫然見一隻喜鵲被困在狹窄的走廊中,振翅亂飛,朝我直衝而來,與我僅數米之隔。我連忙閃避,卻不知怎的,牠彷彿在跟隨我,進入了郵政局的大堂。牠一次次撞向茶色的玻璃窗,試圖逃脫,卻徒勞無功。筋疲力盡後,牠終於停在窗邊的欄杆上,喘息不止,眼中流露出被困的焦慮與對自由的渴望。我靜靜觀察,心中為牠的處境感到揪心,試圖尋找解救牠的方法。然而,在這略顯寬敞卻封閉的空間裏,我無計可施,只能無奈離開。

作為一名建築師,我深知玻璃是人類最偉大的發明之一。它通透如水,將自然光引入室內,象徵現代科技的進步。然而,對喜鵲這類生命短暫的生物而言,玻璃卻是一個致命的陷阱。它看似通向自由,實則是一道無形的屏障,將牠們困在虛假的希望中。這種矛盾的體驗不僅威脅牠們的生存,也讓我聯想到人類心靈的掙扎。

次日中午,我在家中的客廳抬頭一看,發現一隻長腳黃蜂同樣被困在頂部的玻璃窗前,無助地飛舞,與昨日的喜鵲如出一轍。為了助牠脫困,我打開周圍的窗戶,期盼牠能找到出路,隨後便離家外出。深夜歸來,我以為牠已逃脫,卻在翌晨發現牠仍在玻璃前掙扎,筋疲力盡。最終,我下定決心,用電蚊拍輕輕將牠電暈,小心翼翼地將牠移到窗外的簷篷上。從玻璃內凝視,我見牠漸漸甦醒,振翅飛向廣闊的天空,心中湧起感恩——感謝上帝讓我助牠重獲自由,回到屬於牠的世界。

黃蜂的壽命僅約四週,卻為生存與自由不懈奮鬥。作為群居動物,牠們的生命意義在於為整個蜂群的延續而努力。喜鵲與黃蜂的遭遇,在我腦海中揮之不去。牠們被同一物質——玻璃——所困,彷彿隱喻了人類心靈的某種困境。我們每個人心中,是否也有一道無形的「玻璃」,限制我們的自由,阻礙我們活出豐盛的生命?

這讓我想起心理學家卡爾·榮格(Carl Jung)的「陰影論」(Shadow Theory)。榮格認為,每個人的內心都存在一個「陰影」,即我們壓抑或不願面對的自我面向——如恐懼、慾望、創傷或不被社會接受的特質。這些陰影猶如一道心靈的玻璃牆,透明卻堅固,將我們困在自我設限的牢籠中。若不正視與整合這些陰影,我們便無法實現真正的成長,也難以與他人建立健康的關係。喜鵲與黃蜂的掙扎,彷彿是人類面對內心陰影的寫照:我們以為自由近在咫尺,卻因無力突破而反覆受挫。

榮格進一步指出,陰影往往通過「投射」(projection)顯現於我們的日常生活中。當我們頻繁批評他人的某些缺點時,這些缺點很可能正是我們內心陰影的反映。例如,若一個人總是譴責他人的自私或懦弱,這可能暗示他自己潛意識裡也在與自私或懦弱的傾向抗爭,只是他拒絕承認這些特質存在於自己身上。榮格認為,這種投射是一種心理防禦機制,讓我們將內心的不安或不被接受的部分轉嫁到他人身上,以保護自我形象。然而,這種逃避反而強化了陰影的力量,使我們更加被困於心靈的玻璃牆中。就像喜鵲一次次撞向玻璃,誤以為那是通往自由的路,卻不知真正的障礙在於內心的無知與抗拒。

榮格強調,面對陰影並非易事。它要求我們勇敢直視內心的黑暗,承認自己的脆弱與不完美。例如,當我們意識到對他人的批評其實是對自身陰影的投射時,我們需要停下來反思:我為何如此在意這一點?這是否反映了我內心未解的衝突?這過程可能如同黃蜂被電暈般痛苦,甚至讓人感到生命的威脅。然而,榮格相信,只有穿越這痛苦的轉化,我們才能達成「個體化」(Individuation),即成為一個完整、和諧的自我。黃蜂的脫困之旅似乎也承載了這樣的啟示:牠經歷了昏迷與甦醒,最終飛向自由,彷彿在訴說,真正的解放需經歷試煉與覺醒。

從信仰的角度看,這過程或許是上帝的恩典。上帝有時以出人意料的方式介入我們的生命——或許如電蚊拍般帶來震撼,甚至讓我們感到痛苦或迷失。然而,這一切或許都是祂的計劃,旨在打破我們心靈的玻璃,幫助我們正視並整合內心的陰影。正如榮格所言,陰影並非敵人,而是通往完整自我的橋樑。當我們批評他人時,或許正是上帝在提醒我們,回頭審視自己的內心,尋找那被投射的陰影,並懇求祂賜予勇氣與智慧,去認識自己被困的狀態,進而突破困境。

因此,當我們面對生命的挑戰或內心的掙扎時,無需懼怕改變。改變或許翻天覆地,甚至讓我們感到生命的脆弱,但若深信上帝與我們同在,我們便能如喜鵲與黃蜂般,穿越心靈的玻璃,飛向屬於我們的自由與豐盛。正如榮格的陰影論提醒我們:真正的成長,始於直面內心的幽暗,並將投射的批判轉化為自我覺察;而真正的自由,始於信靠上帝的救贖,引領我們超越陰影,走向更廣闊的天地。