受情緒困擾者求助顧慮多 機構籲建正面氛圍

遇到學童自殺問題,可能有人會話:「佢哋有情緒問題,點解唔早啲求助呢?」如果係你,你又會唔會向外界求助?有受精神困擾多年的過來人分享,自己曾在求助時經歷歧視,甚至在使用精神健康服務時受到專家的傷害。亦有調查發現,中學生對於求助有很多顧慮,講者提醒大眾建立正面的求助氛圍,讓更多人願意求助。

▍ 求助遇不愉快經歷 污名化隨處可見

臨床心理學家曾善榆,本身亦曾經歷精神困擾多年。她在由香港社會服務聯會舉辦、結集不同社福機構分享的S+高峰會暨博覽中表示,自己從小開始出現多種精神病症狀,不過,「我有時喺使用精神健康服務之後,經歷咗啲唔開心嘅情況,真係會覺得我想休息吓,唔係好對路。」她分享每當有人跟她說:「你要勇敢啲,跨出去(求助)」,她都會覺得不被理解,又感到氣餒。

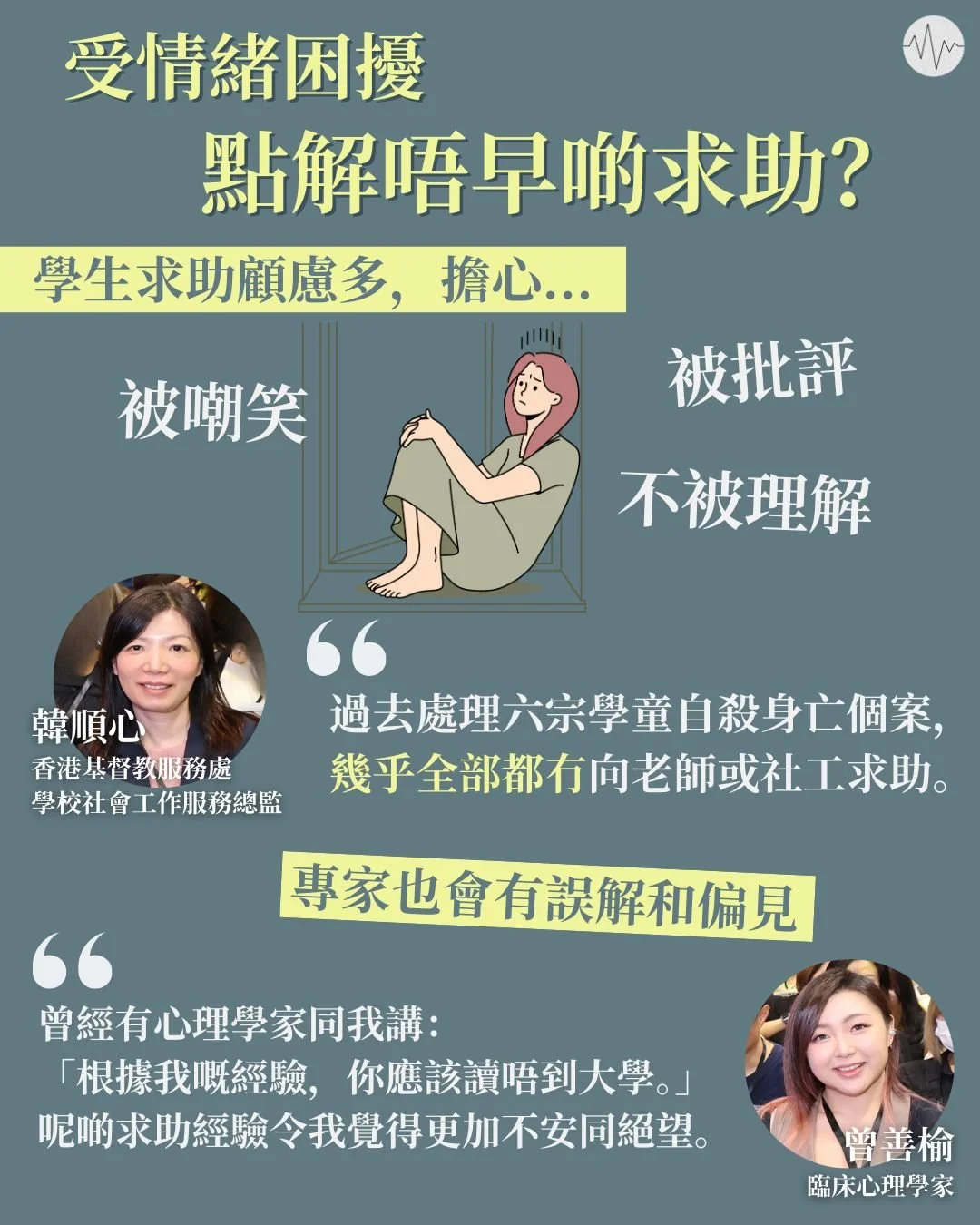

她在青少年時期尋求協助時,有心理學家指她患有抑鬱症,根據專業經驗,「你應該讀唔到大學,或者做唔到你想做嘅職業」。曾善榆指,有時專家亦會有誤解和偏見,這屬於「專業污名」。她指出,「結構性污名」亦常常出現;她在中學時期便曾因精神疾病而無法成為領袖生隊長,即使進到社會,有精神病患紀錄人士在買醫療保險時,亦會受到限制。

曾善榆在學生時期遭到同學欺凌,她曾因此而尋求社工和心理學家的幫助,當時那些專家問她很多問題,「你點解依家先講嘅?你做咩唔報警?其實你都有責任反抗㗎喎。」這些問題讓她恐懼不安,他們彷彿把責任都歸咎在她身上。當她向老師傾訴時,老師更指「如果心理學家咁講,我諗應該係有原因嘅。」

這種態度令曾善榆更不願意向外界求助,又感到絕望。但慶幸她的媽媽察覺那位心理學家的說法不正確,替她再找另一專家。另一心理學家承認這種做法不正確之餘,更和她一同透過寫信回應那些服務提供者,陪伴她爭取公義,說出自己的感受。

▍ 學生求助顧慮多 情緒狀況被隱藏

受情緒困擾的學生要踏出一步求助,其實是相當艱難的事。香港基督教服務處(下稱服務處)在2023年的調查發現,中學生擔心求助會被嘲笑或者被傳開,又擔心被人批評,並擔憂別人不理解自己。

服務處的學校社會工作服務總監韓順心在同一場合中指出,該處由2020年至2023年共處理六宗學童自殺身亡個案,當中「幾乎全部都冇向老師或者社工求助」。這些學童的老師和同學形容,自殺的學生在學校表現「正常」、「樂觀」、「成績ok」、「幫得手」,而家長更形容他們「自己搞得掂」、「好生性」。

韓順心認為,正因為他們有正面的形象,令他們更隱藏自己的情緒狀況,阻礙他們踏出向外界求助的一步。她期望大眾能建立正面的求助氛圍,又提出朋輩互助,鼓勵大眾協助有需要的朋友向外界求助。

「係因為佢哋(媽媽和心理學家)見到我嘅痛楚,然後陪我一齊去經歷,所以我先至冇變隱形。」曾善榆認為大眾都有能力和權力去成為好的服務提供者、支援者,令病患者不再隱藏自己的情緒狀況。

文:Betsy